3D-Drucker: So finden Sie das passende Modell

Ob Ersatzteile, Modelle oder kreative Projekte – ein eigener 3D-Drucker eröffnet viele Möglichkeiten. Doch welches Gerät passt zu Ihren Bedürfnissen? Unser Guide zeigt Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten – von Drucktechnologie über Filament bis zum Budget.

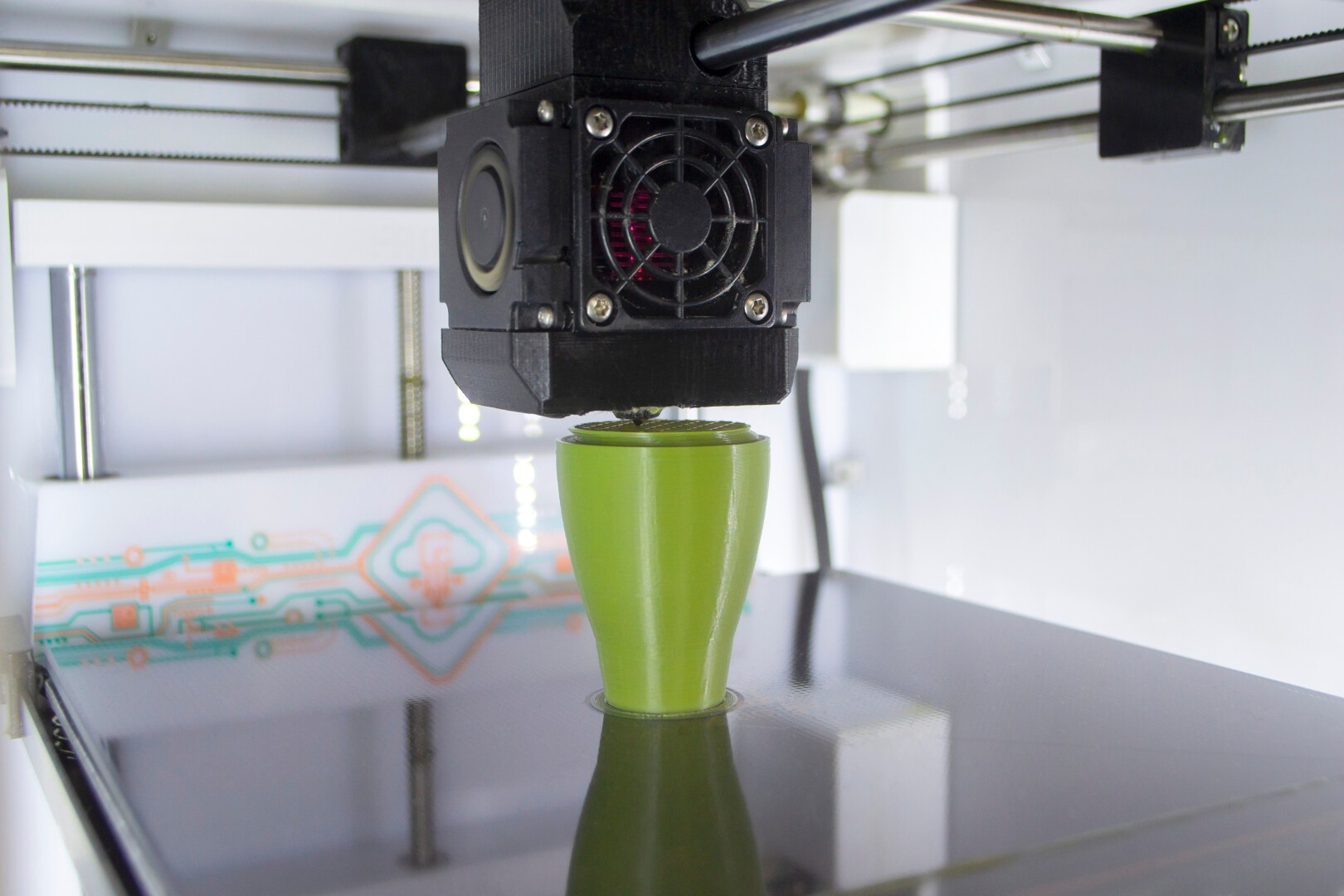

Der 3D Druck hat sich längst vom Nischenprodukt zum vielseitigen Werkzeug in Werkstätten, Schulen und Privathaushalten entwickelt. Ob Prototyping, Ersatzteile, Modellbau oder kreative Kunstprojekte – ein eigener 3D Drucker eröffnet Ihnen neue Gestaltungsmöglichkeiten. Doch bei der Vielzahl an Modellen, Technologien und Preisklassen ist es nicht immer leicht, das passende Gerät zu finden. In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines 3D Druckers achten sollten und welche Kriterien wirklich entscheidend sind.

Was ist ein 3D-Drucker und wie funktioniert er?

Ein 3D-Drucker ist ein Gerät, das digitale Modelle in physische Objekte verwandelt – Schicht für Schicht. Das Prinzip basiert auf dem sogenannten additiven Fertigungsverfahren, bei dem Material (meist Kunststoff) Schicht für Schicht aufgetragen wird, bis das gewünschte Objekt entsteht. Die Druckdaten stammen in der Regel aus CAD-Programmen oder werden aus 3D-Dateien wie .STL oder .OBJ importiert.

Die wichtigsten 3D-Drucker-Technologien im Vergleich

1. FDM-Drucker

- Geeignet für: Einsteiger, Bastler, Alltagsobjekte

- Materialien: PLA, ABS, PETG, TPU

- Vorteile: Günstig, robust, große Materialauswahl

- Nachteile: Etwas geringere Detailgenauigkeit

2. SLA-/DLP-Drucker (Harz-Drucker)

- Geeignet für: Miniaturen, Schmuck, Prototypen

- Materialien: UV-härtendes Harz

- Vorteile: Sehr hohe Auflösung, glatte Oberflächen

- Nachteile: Aufwändiger Reinigungsprozess, teurer im Betrieb

Für den klassischen Heimgebrauch ist der FDM-Drucker meist die erste Wahl – er ist unkompliziert, kosteneffizient und für viele Anwendungen mehr als ausreichend.

Worauf sollte man beim Kauf eines 3D-Druckers achten?

- Bauraum

Der Bauraum eines 3D-Druckers definiert das maximale Druckvolumen – also die größten Abmessungen, die ein Objekt beim Druck erreichen darf. Für Einsteiger ist ein Druckraum von etwa 220 x 220 x 250 mm in der Regel völlig ausreichend, um kleinere bis mittelgroße Modelle, Ersatzteile oder Figuren herzustellen. Wer jedoch plant, regelmäßig größere Objekte zu fertigen – etwa Gehäuse, Architekturmodelle oder mechanische Bauteile –, sollte gezielt nach einem Gerät mit einem entsprechend größeren Bauraum suchen. Ein größerer Bauraum bringt allerdings meist auch ein höheres Gerätegewicht und mehr Platzbedarf mit sich. - Druckauflösung

Die Druckauflösung wird in der Regel über die Schichthöhe (Layer Height) definiert, die beispielsweise 0,1 mm oder 0,2 mm betragen kann. Je kleiner die Schichthöhe, desto feiner wird die Detailtreue und Oberflächenqualität des gedruckten Objekts. Dies ist besonders bei filigranen Modellen oder glatten Oberflächen von Vorteil. Zu beachten ist allerdings, dass eine höhere Auflösung auch zu deutlich längeren Druckzeiten führt. Wer also Wert auf besonders detaillierte Ergebnisse legt, muss entsprechend mehr Geduld mitbringen. - Bedienkomfort

Moderne 3D-Drucker sind oft mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die die Handhabung deutlich erleichtern – ein großer Vorteil, insbesondere für Anfänger. Automatisches Bed-Leveling (also die automatische Nivellierung des Druckbetts) sorgt dafür, dass der erste Layer optimal haftet, ohne dass manuell nachjustiert werden muss. Touchscreens bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Steuerung des Geräts. Eine WLAN-Anbindung erlaubt es, Druckaufträge bequem vom Computer oder Smartphone zu starten, während eine integrierte Kamera die Überwachung des Druckprozesses in Echtzeit ermöglicht. Diese Features tragen maßgeblich zur Benutzerfreundlichkeit bei und machen den Einstieg deutlich angenehmer. - Offenes oder geschlossenes Gehäuse

Die Bauweise des Druckers – offen oder geschlossen – hat praktische Auswirkungen auf Sicherheit, Druckqualität und Einsatzumgebung. Geschlossene Gehäuse sind besonders vorteilhaft, wenn mit Materialien gearbeitet wird, die eine konstante Temperatur benötigen (z. B. ABS). Sie helfen, Temperaturschwankungen auszugleichen, mindern die Geruchsbelastung beim Drucken und bieten einen zusätzlichen Schutz, etwa in Haushalten mit Kindern oder Haustieren. Ein offenes Gehäuse ist meist leichter zugänglich, dafür jedoch weniger geeignet für temperaturempfindliche Filamente. - Softwarekompatibilität

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität des Druckers mit gängiger 3D-Druck-Software. Die meisten Geräte unterstützen das Standardformat STL, das von nahezu allen Modellierungsprogrammen exportiert werden kann. Für das sogenannte „Slicing“ – also das Umwandeln des 3D-Modells in Druckanweisungen – sind verschiedene Programme weit verbreitet. Ein intuitives Bedienkonzept der Software ist vor allem für Einsteiger essenziell, um schnell erste Erfolge zu erzielen. Es lohnt sich, bereits vor dem Kauf zu prüfen, welche Programme unterstützt werden und wie leicht sich diese bedienen lassen.

Welches Filament ist das richtige?

Die Wahl des richtigen Filaments hängt stark vom jeweiligen Einsatzzweck ab. Für den Einstieg eignet sich PLA (Polylactid) besonders gut. Es ist biologisch abbaubar, einfach zu verarbeiten und in vielen Farben erhältlich. Aufgrund seiner geringen Verformung beim Abkühlen ist PLA ideal für dekorative Objekte, Modelle oder einfache Alltagsgegenstände.

Wer stabilere und belastbarere Bauteile drucken möchte, greift zu PETG. Dieses Material ist robuster als PLA, wasserresistent und leicht flexibel. Es eignet sich hervorragend für funktionale Bauteile, Gehäuse oder mechanische Verbindungen.

ABS ist ein weiterer Klassiker unter den 3D-Druck-Materialien. Es ist besonders stoßfest und hitzebeständig, erfordert aber ein beheiztes Druckbett und idealerweise ein geschlossenes Gehäuse, da es beim Drucken zu unangenehmen Gerüchen und Warping kommen kann. Typische Anwendungen sind technische Teile oder belastbare Komponenten.

Für besondere Anwendungen, bei denen Flexibilität gefragt ist, bietet sich TPU an. Dieses gummiartige Filament ist elastisch und kommt beispielsweise bei Handyhüllen, Dichtungen oder Schwingungsdämpfern zum Einsatz. TPU erfordert allerdings etwas Erfahrung beim Drucken, da es schwieriger zu handhaben ist als PLA oder PETG.

Insgesamt gilt: Für Einsteiger ist PLA die beste Wahl – es ist günstig, unkompliziert und nahezu geruchslos im Druckprozess. Mit zunehmender Erfahrung lohnt es sich, auch mit anderen Materialien zu experimentieren, um die Einsatzmöglichkeiten des eigenen 3D-Druckers voll auszuschöpfen.

Was kostet ein guter 3D-Drucker für Zuhause?

Die Preisspanne bei 3D-Druckern ist groß, aber man findet bereits solide Modelle für den Einstieg zu fairen Preisen. Hier ein Überblick:

1. Einsteigerklasse (ca. 200 € – 400 €)

In diesem Bereich finden sich vor allem FDM-Drucker (Fused Deposition Modeling), die mit Kunststofffilamenten arbeiten. Sie sind ideal für Neulinge, Bastler oder Schüler, die erste praktische Erfahrungen mit dem 3D-Druck sammeln möchten. Typische Merkmale:

- Ausreichend gute Druckqualität für einfache bis mittlere Modelle

- Standard-Bauraum (z. B. 220 x 220 x 250 mm)

- Grundfunktionen wie manuelles Bed-Leveling und einfache Steuerung

- Oft offene Bauweise

- Geringe bis mittlere Lautstärke

2. Mittelklasse (ca. 500 € – 800 €)

Diese Drucker bieten mehr Komfort und Präzision, sind robuster gebaut und besser für regelmäßige oder komplexere Druckprojekte geeignet. Die Geräte in dieser Klasse richten sich an ambitionierte Hobbyanwender und Technikbegeisterte.

- Höhere Auflösung und gleichmäßigere Druckqualität

- Erweiterte Features wie automatisches Bed-Leveling, Touchscreens, WLAN-Anbindung oder Direct-Drive Extruder

- Größerer Bauraum und bessere Stabilität

- Teilweise geschlossene Gehäuse oder Erweiterungsoptionen

3. High-End-Geräte (ab ca. 1000 €)

In der Oberklasse finden sich leistungsstarke Geräte, die sich nicht nur an erfahrene Maker richten, sondern auch für professionelle Anwendungen in Design, Prototyping oder Kleinserienproduktion geeignet sind.

- Höchste Druckgenauigkeit und Detailtreue, auch bei komplexen Modellen

- Vielfältige Materialkompatibilität (z. B. Nylon, Carbon-Verbundstoffe, flexibles TPU)

- Hochwertige Komponenten und langlebige Bauweise

- Umfangreiche Automatisierung (z. B. automatische Kalibrierung, Kameraüberwachung, Fernsteuerung)

- Oft mit geschlossenem Gehäuse für stabile Druckbedingungen

Zusätzliche Kosten, die man einplanen sollte

Neben dem Anschaffungspreis des Druckers selbst sollten auch laufende Betriebskosten berücksichtigt werden. Diese hängen vom verwendeten Druckverfahren, den Materialien und der Intensität der Nutzung ab:

1. Verbrauchsmaterialien

- Filament (FDM): ca. 20 € – 30 € pro Kilogramm, je nach Material (z. B. PLA, PETG, ABS). Spezialfilamente (z. B. Holz, Carbon-verstärkt) können auch teurer sein.

- Harz (SLA/DLP-Drucker): ca. 30 € – 50 € pro Liter für Standardharze. Hochleistungs- oder biokompatible Harze können deutlich mehr kosten.

2. Verschleißteile und Wartung

- Düsen, PTFE-Schläuche, Hotends oder Druckbettfolien nutzen sich mit der Zeit ab und müssen gelegentlich ersetzt werden. Die Kosten bleiben meist moderat – etwa 5 € bis 30 € je nach Teil.

- Regelmäßige Reinigung und Kalibrierung gehören ebenfalls zum Betrieb dazu, insbesondere bei häufigem Gebrauch.

3. Zubehör und Upgrades

Je nach Bedarf können Zusatzanschaffungen sinnvoll oder sogar notwendig sein:

- Filamenttrockner, um hygroskopische Materialien trocken zu halten

- Werkzeuge zum Nachbearbeiten (z. B. Spachtel, Schleifpapier)

- Ersatzteile wie zusätzliche Druckplatten oder ein zweiter Extruder

- Sicherheitsausstattung bei Harzdruckern (z. B. Nitrilhandschuhe, Schutzbrille)

Wie viel Strom verbraucht ein 3D-Drucker?

Die gute Nachricht: Im Vergleich zu anderen Haushaltsgeräten ist der Stromverbrauch eines 3D-Druckers eher moderat.

Stromverbrauch im Überblick:

- Leistungsaufnahme: ca. 80 – 150 Watt während des Betriebs

- Beispielrechnung: Ein 3-stündiger Druck mit einem Verbrauch von 120 W ergibt ungefähr: 3 h x 0,12 kW x 0,35 €/kWh = ca. 0,13 €

Selbst bei regelmäßiger Nutzung bleiben die monatlichen Stromkosten unter 10 €, was den Betrieb auch langfristig wirtschaftlich macht.

Für wen lohnt sich ein 3D-Drucker?

Ein 3D-Drucker lohnt sich für jeden, der gerne Dinge selbst gestaltet, Ersatzteile braucht oder Prototypen entwickeln möchte. Die Einsatzmöglichkeiten sind enorm:

- DIY-Projekte & Deko

- Ersatzteile für Haushalt & Technik

- Modellbau & Miniaturen

- Bildung & Schulprojekte

- Rapid Prototyping für Startups

Mit dem richtigen Gerät entstehen aus Ideen in wenigen Stunden greifbare Objekte – ein echter Gamechanger für kreative Köpfe.

Tipps für Einsteiger

- Klein anfangen: Wählen Sie einen günstigen FDM-Drucker mit Community-Support.

- Kalibrieren nicht vergessen: Richtiges Bed-Leveling ist der Schlüssel zu erfolgreichen Drucken.

- Geduld mitbringen: Der erste Druck ist selten perfekt – lernen Sie aus Fehlern.

- Online-Communities nutzen: Soziale Plattformen bieten Hilfe und Inspiration.

Welcher 3D-Drucker passt zu Ihnen?

Ein 3D-Drucker ist eine faszinierende Investition in Ihre Kreativität. Wer lediglich einfache Gegenstände oder Ersatzteile fertigen will, ist mit einem günstigen FDM-Drucker bestens bedient. Anspruchsvolle Bastler oder Designer greifen besser zur Mittel- oder Oberklasse. Der Stromverbrauch ist erfreulich gering, die Betriebskosten planbar – und der Spaßfaktor riesig.

Überlegen Sie sich vor dem Kauf, welche Anforderungen Sie haben, und informieren Sie sich über den Support und die Ersatzteilversorgung. Dann steht Ihrem Einstieg in die Welt des 3D-Drucks nichts mehr im Weg.